丸山 勝廣

まるやま かつひろ(1914〜1992)

群馬交響楽団の父

地方都市では不可能とされたオーケストラを育てた不とう不屈の人生

丸山 勝廣

丸山 勝廣

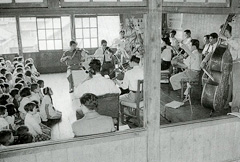

県内の児童・生徒に

生のオーケストラの音色を届ける

群馬交響楽団は、昭和20年に「高崎市民オーケストラ」として創設されました。昭和30年に群響をモデルに制作された映画『ここに泉あり』が公開されると約三百万人を動員し、全国的に注目を集めました。翌年には文部省より群馬県が全国初の「音楽モデル県」に指定され、昭和36年には高崎市民の全面的支援を受け「群馬音楽センター」が建設されました。昭和22年から続いている移動音楽教室は、平成22年までに延べ600万人以上の児童・生徒が鑑賞しています。

丸山勝廣は、草創期からマネージャーとして群馬交響楽団の舵取りをしてきました。群響が地方の管弦楽団の草分けとして輝き続けた背景に、丸山の大きな存在がありました。

群馬交響楽団の始まり

詩人萩原朔太郎が始めた「上毛マンドリン倶楽部」に、歌手として丸山が入団したのは昭和初期。終戦後、その団員たちが十人ばかりでアマチュアの「高崎市民オーケストラ」を結成しました。食べることすら困難な時代に、オーケストラをつくり、井上房一郎を会長に、丸山がまとめ役に就きました。

丸山はそのときのことを「若さとはおそろしいものだ」と回想しています。

プロへの道

移動音楽教室

移動音楽教室

定期演奏会を重ねるうちに、アマチュアの限界を思い知ることになった丸山は、プロへの転向を図ります。周囲の反対や拒絶に合いながらも音楽を趣味と考えた楽団員たちと決別し、音楽に人生をかけようと誓いました。

音楽で収入を得るため、「移動音楽教室」を始めました。オーケストラの説明にも苦労した時代、丸山は県内各地の中学校へ売り込みに出向き、音楽教室は徐々に軌道に乗りました。この教室では、若き小澤征爾、山本直純、岩城宏之などがタクトを振っています。

映画から「音楽モデル県」指定、「音楽センター」建設

群響をモデルにした映画『ここに泉あり』のヒットで、申し込みが減りつつあった移動音楽教室は盛り返しました。丸山はこの機を逃さず、群馬県を全国でたった一つの音楽モデル県にするため、陳情書を文部省に提出し、昭和31年に指定を受けました。それは、音楽ホール建設にもつながり、市民運動を展開して募金を集め、国からの補助金を受けるなど長い準備期間の後、昭和36年に「群馬音楽センター」の完成をみました。

群響のお家騒動

「音楽モデル県」「音楽センター」「国庫補助の実現」「京都・札幌・高崎三市交響楽団特別演奏会」と、丸山は、群響の存続のために目新しい成長のチャンスに飛びつき奔走しました。しかし、楽員の丸山への不満が表面化。「われわれの使命は、N響と同じくらいうまくなることではなく、群馬県に音楽を広めることだ」という丸山と、「音楽的にすぐれたオーケストラにしたい」という楽員の理念がぶつかり合いました。

事態は混乱をきわめ、総員32名のうち退団者は21名。住谷市長が事態の収拾に乗り出し、新指揮者にハンス・ヘルナー、コンサートマスターに日高毅を迎え、立て直しを図りました。その後も豊田耕二音楽監督就任、草津国際音楽アカデミーなどを実現させ、群響を日本を代表する地方オーケストラへと育てていきました。

無冠のまま信念を貫いた孤高の人生

一風変わったこの人物に初めて会った人の大半は、その学歴や経歴に興味を抱く。これを予期してか、初対面の人に「私は小学校しか出ていません」と、まずことわる。相手がどんな人物であろうと、堂々と持論を述べ、体験を語る。人々は彼のユニークな発想やスケールの大きい構想に驚き、高い見識やたくましい実行力に目を見張る。だから、実行力の乏しい学者や官僚、ジャーナリストには丸山ファンが意外に多いと、友人であった元上毛新聞社副社長臼田柳二は『泉は涸れず』に寄稿しています。

学歴も経歴も持たないながら、裏方に徹し二十数団体ものオーケストラを日本に根付かせる牽引力となった丸山。日本の音楽文化史に大きな足跡を残しました。無冠への逆風は、想像以上に強く、それでもなお信念を貫いた孤高の姿に、比類なき人格を見ることができます。

※参考資料

『群馬交響楽団50年史』『愛のシンフォニー 群馬交響楽団の38年』