たかさきの街をつくってきた企業

勧工場(1888〜1926頃)

それまでの対面販売に変化をもたらした

高崎初の"ショッピングセンター"

殖産興業の一環から生まれた勧工場

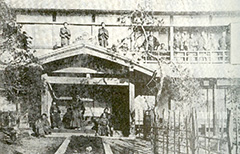

明治18年に新築された、本町ほか19町連合戸長役場、のち勧工場として使用

明治18年に新築された、本町ほか19町連合戸長役場、のち勧工場として使用

「カンコウバ」、今では耳慣れない響きのあるこの言葉は、文明開化を象徴する楽しい買い物の場所、現在ならデパートやショッピングセンターといったところでした。

明治政府は盛んに殖産興業政策を行い、生産された品物の展覧会を開きました。内国勧業博覧会がそれです。勧工場は博覧会と連動して設けられた展示即売場でした。

第一回の内国勧業博覧会が明治10年(1877)8月に東京で開かれました。これは各種の国際博覧会に触発される一方、政府の掲げる殖産興業の実をあげるために企画されたもので、上野公園を会場として開催されました。出品物の即売も行われ、好評のうちに終了した後、残った商品を処分するため新たに陳列所を設け販売しました。これが勧工場のはじまりで、のちに各地に私設勧工場が続出しました。

陳列・正札販売という新しい商習慣を高崎にもたらす

高崎でも明治21年(1888)、本町1丁目の北側に、小さな商店が寄り集まって商品を並べ、「陳列販売」と「正札販売」に徹した勧工場が開店しました。間口はそれほど広くはありませんでしたが、奥行きは深く、玩具・文具・化粧品・食料品を除く雑貨類が、店内のガラスケースに揃えられ、U字型の回遊性をもたせた店舗に、ハイカラな雰囲気を漂わせる陳列がされました。この小型のデパート方式の店舗は、建物の持ち主が、出店者を募り、彼らの支払う出品料が家賃に相当しました。通常、出店料は1円50銭から2円50銭でした。

娯楽になったショッピング

勧工場の出現は、当時の商人たちに衝撃を与え、商店の近代化に影響を与えました。

それまでの買い物は、薄暗い店の中の畳敷きの座敷に番頭が座っていて、客があがりかまちに腰をかけて欲しいものを言うと、番頭は小僧に奥の土蔵から商品をもってこさせました。それから番頭と客とが話し合って取引きが行われ、この対面販売は「座売り」と呼ばれました。また、中流以上の家庭では買い物は自宅に取り寄せて品選びをする習慣がありました。

勧工場商法は、こうしたそれまでの商習慣に変化をもたらしました。お客が店に出かけ、陳列商品の中から自由に選んで購入したり、ウインドウショッピングを楽しんだりと、買い物に娯楽的要素が加わり、繁盛しました。

後に、新紺屋町(旧東宝の南隣)にもU字形の勧工場ができ、競争していましたが、大正末期になって共に廃業となりました。

見せることを意識した店構えの流れ

大正末期から昭和初頭にかけて、市内の商店の構造がショーウインドウを作って"見せる"店構えになり始め、洋品店がその先頭に立ちました。九蔵町の結城屋、田町の亀舛屋洋品店などで、畳敷きの店を取り払って土間にし、ここに陳列棚を並べて商品を飾り、表から見えやすくするために、従来の障子やのれんを廃してガラス戸とし、店頭にはトタンにペンキで書いた看板をのせました。

昭和元年ごろから、高崎商工会議所の運動によって、正札販売が浸透していきました。

商業の発展は中山道沿いから連雀町周辺へ

高崎は中山道沿いの田町・九蔵町・本町を中心に、土蔵造りの問屋街とその間に散在する小売業で商業を発展させてきましたが、昭和初期には連雀町、新町通り、中通り、成田山前通りにも新たな店が開店しました。そこでは陳列販売・正札販売が行われていましたが、従来の座売りや値札なしの販売も併存していました。

昭和6年(1931)には、東京の百貨店髙島屋系列の「髙島屋ストア」が連雀町に出店したり、焼失した市役所跡にモダンな観光貿易館が建設されたりと話題を集めました。

戦後、インフレとなって滅びゆく商店と、躍進を続ける若い世代の商店とで、メインストリートの店舗の変遷も目まぐるしいものがありました。

経済の復興と共に、昭和32年に十字屋デパートが旧帝国館(新町の映画館)跡に進出、翌年には鞘町に田原屋が進出、昭和35年には東京の大手丸善デパートも出店しました。また、市の観光貿易館が競売に出されると、市内の中小小売業者が買い取り、新たに協同組合中央デパートを設立し、昭和37年12月に市内で初めてエスカレーターのついた二階建ての「中央デパート」を開店しました。

本格的なデパートの出現

昭和39年10月、地元資本の藤五デパートが開店し、昭和43年には50億円近い売上げを出すほどの盛況を博しました。

協同組合中央デパートは、藤五の活況を受け、一旦建物を取り壊し、地下1階、地上一部9階の本格的な百貨店に衣替えすることになりました。昭和43年に、9階に北関東初の回転展望喫茶室「高崎スカイラウンジ」を設け、地下一階には市内老舗の食の名店街を置きました。

また、同年には高崎出身の渋沢康平が経営する前橋スズランが、宮元町の旧前橋地裁高崎支部の跡地3,261㎡を購入して高崎に進出し、高崎スズランが開店しました。

百貨店法による高崎初の本格的百貨店藤五デパートが、伊勢丹との提携を深めながらも客足が伸びずに昭和60年8月に閉店してしまったのに対し、スズラン百貨店は地元資本のデパートとして、今年60周年を迎えるに至っています。

※参考資料:高崎市史、中山道高崎宿史、開化高崎扣帖、高崎繁昌記