高崎アーカイブNo5 たかさきの街をつくってきた企業

群馬中央バス株式会社(1950〜)

自動車にロマンを求めて渡米 - 群馬のバス事業の先駆者として業界の発展に尽くす

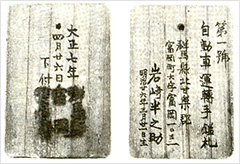

県内初の自動車運転手鑑札を取得した岩崎半之助

大正8年(1919)、全国一律の基準で自動車取締令が制定されたことや、大正12年(1923)に起きた関東大震災による鉄道網の崩壊などで、バスが一般に普及し、全国的に多くの事業者が誕生しました。車両数・輸送人員とも急速に拡大し戦前の発展期を迎えました。

草創期の自動車業界、乗合バス業界について語るとき、その第一人者として挙げられるのが、群馬中央バス(株)の創始者である岩崎半之助です。

半之助は明治26年(1893)、高崎の末広町に生まれ、子どもの頃に父親が自転車店を開業したことから、早い時期にオートバイや自動車に興味を持ちました。それが高じて高崎中学を中退してからは、英文の自動車の本を読むため英語の勉強に熱中し、自動車工学についての知識を深め、16歳になった明治41年(1908)、横浜でイギリス人からスターリング号と称したイギリス製自動車を購入しました。そして、自動車の知識を活かし、二時間の練習の後に横浜から高崎まで運転して帰ってきました。それが群馬県初の自動車でした。

県内初のハイヤー事業への取り組み

半之助は、富岡町に新設した家業の自転車店を任され、業績は良好でした。大正4年(1915)にはアメリカ製乗用車を新車で購入し、これを使って県内初のハイヤー事業を富岡と高崎で始めました。繁盛したものの、東京から雇った運転手の報酬が高かったり、半之助の兵役もあり、自然消滅してしまいました。

自動車について学ぶためアメリカへ

半之助は、自動車取締令の公布で運転免許の制度が定められた前年の大正7年(1918)、県内初の「自動車運転手鑑札」の交付を受けました。

翌年には、自動車の機械技術を学び自動車の実情を見聞するためにアメリカのシカゴにあるグリーア・カレッジという単科大学に念願の留学を果たしました。自動車工学の理論を3年間学び大学を卒業した後に、自動車製造のメッカ、デトロイトのエンジン専門メーカーで数カ月働きました。半之助が26歳から30歳頃のことでした。

社会奉仕の精神で乗合バス事業を開始

帰国後、半之助は県民の足の不便さを解消するため、乗合旅客自動車運送事業を始めようと決意します。利潤追求をする一方で、それを社会に還元するアメリカ流を目の当たりにし、自分も社会への奉仕を実践しようと考えたのでした。

大正12年(1923)には高崎―前橋間にT型フォード車四両で、当時は乗合自動車と称していた乗合バスの個人営業を開始し、翌一三年には前橋に「上毛中央自動車(株)」を設立しました。自動車は停留場が多く、気楽に利用できる上に、レールを敷設するという手間が省けることから経費も低廉で、しかも速度もまずまずありました。

半之助が投じた一石が県下の交通機関発達の刺激剤となり、県下各地に乗合自動車の会社が設立開業されました。

しかしその実状は、「公益優先こそ乗合旅客自動車運送事業の使命とも知らず、自分の利益のことしか考えない。時間表通りに発着するものはほとんどなく、利用者に考慮した運行ダイヤも組まれなかった」と、半之助は嘆きました。

協会の設立と群馬合同バス(株)の設立

公益優先を説いた半之助は、昭和に入って業界が拡大すると、昭和6年(1931)に群馬県乗合自動車協会を設立し、会長に推されました。各社への啓蒙活動を行い、乗客の安全輸送、運行時間の遵守、乗客の扱い方、運行中の注意といった具体的な事例を指導しました。

昭和16年(1941)ごろから軍需優先により赤字に悩む県下の乗合自動車会社を買収、統合しましたが、戦局が激化すると、燃料の逼迫などから流通過程の一元化の必要性が生まれました。

こうした流れを受け、半之助は各社と話し合い「群馬合同バス(株)」(後の群馬バス(株))を新たに設立し、代表取締役社長に就任。県下で最も大きな乗合自動車会社が誕生しました。

半之助は、バスを走らせれば赤字が累積するという状況で、買い手があればすぐにでも売却したいという中小の乗合旅客自動車運送業者を買収、統合し、沿線住民の足を守り続けました。

輸送力増強と代用燃料機の普及を図る

路線の途中に乗り切れない人が目立ってきたことから、半之助はそれまでのボンネット型バスを改良してキャブオーバー型にしたうえ、乗り降りに便利な低床式バスの改造に成功しました。

また、木炭・石炭・薪・コーライトなどの代用燃料のガス発生炉を売る会社をつくり、ガソリン配給のストップに対応できる準備を整えました。戦後、占領軍が上陸して驚いたことの一つに、代用燃料機で自動車が動いていたことが挙げられたといいます。

群馬中央バス(株)の設立

戦後の混乱期、群馬合同バス(株)で、労組の幹部と連携した幹部社員が会社を乗っ取るという大事件が起こりました。半之助は、会社を出てゼロから出発する決意をし、昭和25年(1950)9月に、「群馬中央バス(株)」を設立。取締役社長に就任し(58歳)、前橋駅前に本社を置きました。この"群馬バスの分割"により、前橋より東部を営業エリアとして受け取りましたが、そこは既に東武鉄道のバスが利権をもっている区域という悪条件でした。しかし、公益事業である以上、安い運賃で良いサービスを提供する真摯な営業で路線を拡大。現在は、前橋を中心に高崎市、伊勢崎市、玉村町に路線を展開し、名実共に県中央部における公共交通の動脈として、また県民の足として重要な役割を担っています。

半之助は、昭和47年に80歳で逝去しました。バス交通界の先駆者として、業界の発展と進歩に尽くした生涯でした。

※参考資料 『車の生涯』岩崎半之助著、『群馬・路線バスの歴史と諸問題の研究』大島登志彦著