石碑之路 散歩風景11

吉永哲郎

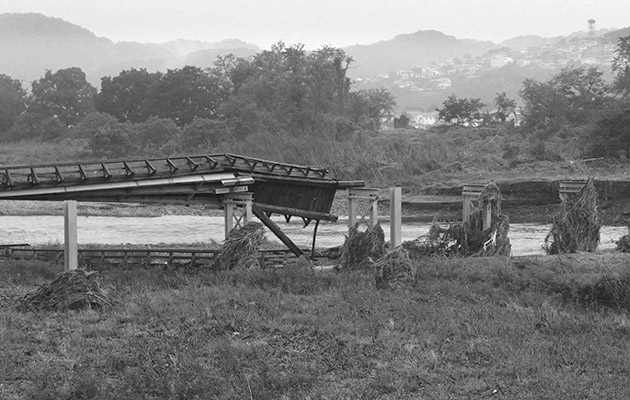

前回の「徒渉(ただわたり)の歌」から少し歩きますと、「わがいはろにゆかも人もが久(く)さまくら旅は久(く)るしと告げやらま久(く)も」の千代倉桜舟書の歌碑(高さ95cm・横84cm)があります。

この歌は万葉集巻20の防人(さきもり)歌で、歌意は「おれの家に行く人がいないものか。防人の旅はつらいと愛しい人に言い伝えてやりたいものだ」です。

防人とは万葉時代、唐や新羅の侵入を防ぐために筑紫(福岡県)地方に配置された兵士のことで、主に東国の人が招集されました。三年交代で筑紫へ派遣され、往復の食料や兵士の装備は自弁でした。この歌の作者は大友部節麻呂(おおともべのふしまろ)で、近衛の部族出身です。つまり皇族を護り続けてきた家柄です。大和朝廷の東国経営には相当な力を尽くした一族であったことが考えられます。

上野国から難波への道中で、旅の心痛に耐えかねて、故郷を思いながら、その苦しさを乗り越えようとする、防人の心境吐露した歌ですが、「父よ、母よ、妻よ、我が子よ」と叫びながら「生きていなければ」と内に秘めた強い意志を感じさせます。

上信線「高崎商科大学前」駅の山沿いに鹿島神社が鎮座しています。「鹿島さま」が祀られたのは防人出立の伝承地と言われます。歌碑の防人歌から、東国と大和とがどのような政治的かかわりをもっていたのか、防人の生き方を通して考えたいものです。

- [次回:石碑之路 散歩風景12]

- [前回:石碑之路 散歩風景10]